Esta sería una historia espléndida para ser filmada por Jim Jarmusch, los Cohen de Barton Fink o Noah Baumbach, Tavernier o incluso Hal Ashby si estuviera vivo o Wong Kar Way si me apuran. Me la imagino con ese blanco y negro sepia, de pálidos cromatismos, un arcoíris de grises, gaseoso y crepuscular que serviría para subrayar toda la cresta dramática de este relato que se avecina. Un guión abandonado que aluniza en ese fértil campo donde el mito barbecha y la realidad está próxima a sembrarse. Una aventura que, a la par, me puedo imaginar leyéndola en un artículo de Norman Mailer. Creo que él se decantaría por su lado más dickensiano, y se recrearía en esa rebeldía humeante que emerge del personaje; le ayudaría a trazar esa especiada mezcla que burbujea en iguales porciones: vagabundo del dharma y genio renacentista. Aunque quizás una novela de Jonathan Safran Foer también podría funcionar. Estoy seguro de que saldría una preciosa narración de sus manos. Una fusión entre el protagonista, un anacoreta citadino, un verdadero príncipe de neón, con su ciudad, esa Nueva York que lo amamantó cual loba entre la crudeza de sus calles. Todos serían diferentes puntos de vista y todos válidos. Relatos que servirían para reconstruir la vida de Moondog y encuadrar su verdadera complejidad. Un cuento biográfico que seguramente no defraudaría, porque tiene todos los ingredientes necesarios: la óptima áurea de misterio, la dosis justa de romanticismo, la cantidad necesaria de humanidad, mucha realidad para hacer de contrapeso y una justicia poética que lo engloba todo con una majestuosidad atlántica. Ideal para ser contada con toda la sensibilidad y el amor posible. Una historia auténtica, que permanece escondida en los claroscuros de esa jungla que constituye la música popular y de la que cada vez es más difícil descubrir sus preciados secretos.

Lo que están a punto de leer son las hazañas de un hombre ciego, hijo de esa América arcana y polvorosa, aquella que describía Dylan en los versos de su canción «With God On Our Side»: “mi nombre no importa, mi edad menos. Vengo de un país llamado Medio Oeste, allí me enseñaron a obedecer las leyes y que la tierra donde vivo tiene a Dios de su lado”. Alumbrado por esas palabras en las que el cantautor daba espacio y visibilidad a un enorme vacío repleto de humanidad y olvido, Moondog, por aquel entonces llamado Louis Hardin, fue criado bajo una estricta moral episcopaliana.

Una vez consiguió liberarse del yugo de la religión, se marchó en busca de fortuna a Nueva York, lugar que alojaría gran parte de su trayectoria; un camino repleto de creatividad, surrealismo, perseverancia y humildad. Una biografía cargada de anécdotas hilarantes. Grabó varios discos para Prestige y Columbia mientras vivía como un indigente. Compuso y condujo un disco infantil con Juli Andrews. Vivió con Philip Glass, compartió aventuras con Salvador Dalí, Alen Ginsberg, William Borroughs o Lenny Bruce y fue alabado por Charlie Parker. Se relacionó con la élite musical de la ciudad como Artur Rodzinski o Leonard Bernstein, fue entrevistado por Johnny Carson y hasta Phillip Starck le puso su nombre a uno de sus diseños.

Pero allende de relacionarse con la bohemia post-atomica, con la excelsa comunidad de música clásica, ser admirado por músicos legendarios y crear músicas desprejuiciadas, eclécticas y avanzadas, Moondog fue, sobretodo, un espíritu libre, un ser único, un verdadero outsider ajeno a las convenciones sociales y la ilusoria senda neo liberal dibujada a la perfección por el sueño americano. Él era un oráculo, conectado a sutiles fuerzas creativas, que aspiraba de otros universos recónditos. Él era un agitador de conciencias que brillaba como una estrella polar. Y antes que cualquier cosa, era un rebelde que reaccionaba ante todo lo establecido. Un personaje inquieto y curioso que albergaba ante sí una necesidad absoluta de experimentar con su entorno para crear, crear y crear.

Pero allende de relacionarse con la bohemia post-atomica, con la excelsa comunidad de música clásica, ser admirado por músicos legendarios y crear músicas desprejuiciadas, eclécticas y avanzadas, Moondog fue, sobretodo, un espíritu libre, un ser único, un verdadero outsider ajeno a las convenciones sociales y la ilusoria senda neo liberal dibujada a la perfección por el sueño americano. Él era un oráculo, conectado a sutiles fuerzas creativas, que aspiraba de otros universos recónditos. Él era un agitador de conciencias que brillaba como una estrella polar. Y antes que cualquier cosa, era un rebelde que reaccionaba ante todo lo establecido. Un personaje inquieto y curioso que albergaba ante sí una necesidad absoluta de experimentar con su entorno para crear, crear y crear.

Música que, aunque pudiera parecer improvisada y descuidada, era todo lo contrario. Notas escritas hasta el mínimo detalle, guaridas con precisión y con poco margen a la improvisación, fruto de un minucioso conocimiento de la herencia musical clásica de los años dorados europeos, la evolución del jazz Americano, y el sustrato indígena de la América telúrica y ancestral. Una combinación que centrifugó en su cerebro y fue expulsando poco a poco, detenidamente, construyendo un discurso cada vez más perfilado y mejorado.

Y ahora se preguntarán, ¿cómo suena su música? Pues para describirla, permítanme usar extrañas combinaciones. Déjenme derribar fronteras estilísticas y geográficas, como hacía él, y nutrirme del aire que reposa en las calmadas estepas oníricas, las mismas que fueron utilizadas para destilar su especial opus artístico. Imagínense un musical dirigido por Tod Browning en el que hay una escena donde un jazzman habitual de la calle 54, pongamos Lester Young o Dizzy Gillespie, toca en un espectáculo de varietés en la caótica ciudad de Nueva Delhi. Visualicen al Captain Beefheart de Trout Mask Replica interpretando a Mozart en algún teatro majestuoso de la planicie otomana. Esperen esperen, una mejor. Concéntrense en un encuadre a lo Ed Wood donde Philip Glass interpreta una rápido clamor sinfónico para alegrar un local de Geishas en Kyoto. O porque no, traten de pensar en una partitura de John Cage para ser interpretada en un prostíbulo de Shangay. O ya por último, y sin el ánimo de confundir, evoquen a la Count Basie Orquestra tocando para un ballet en el teatro Marinsky de San Petersburgo ¿Se van situando? Ahora déjenme ir un poco más lejos y ponerme en plan justiciero. Solo así podría afirmar con rotundidad que Tom Waits hizo contrabando con su paisaje estético para componer su obra post Heart Attack and Vine.

Pero ya saben como va aquel aforismo picasiano que reza que los grandes artistas copian y los genios roban. También es de recibo citar que, en plena era psicodélica, Janis Joplin versionó su tema «All is Lonliness» incluido en su álbum para Prestige More Moondog, rebajando su estrambótica e inusual estructura rítmica de 5/4 a un estándar 4/4 más fácil de interpretar para sus músicos. Una versión que acabó siendo incluida en su disco In Concert y sobre la cual Moondog opinaba que había arruinado todo su espíritu.

No tengo claro si habrá servido de mucho esa poca ortodoxa manera de introducir su imaginario artístico. La intención primaria es explicar que su música se alejaba de la matemática repetitiva y cuadriculada de les estructuras pop, que muchas veces no fueron sino saetas sónicas diseñadas para conquistar las alteradas conciencias adolescentes. Moondog, lejos de lo establecido, se adentraba al conocimiento musical desde una perspectiva epistemológica, una espiral de cubismo sonoro que conseguía interpretar la atemporalidad de la espina rítmica agujereando la gran enciclopédica harmónica, en las faldas de la tradición tonal y del perfeccionamiento del contrapunto.

Lo hacía siguiendo su propio instinto, forjado en una vía láctea de notas alargadas y traviesas. Una obra que iba unida a su destino, un encaje imposible de desasociar. Una vez, en una entrevista, le preguntaron si le hubiera gustado haber nacido tiempo atrás, quizá en la época medieval y conocer el verdadero espíritu romántico. El artista contestó sin pensárselo con una decidida y lacónica respuesta: “Para nada, tú puedes ser tu mismo en cualquier época, no tienes que seguir a la manada”. Está claro que él no lo hizo. Su semblanza fue verdaderamente única. La de un hermitaño vikingo, leyenda de las calles del corazón de Manhattan. Músico, poeta, inventor de instrumentos y, sobretodo un ser humano que conectó y experimentó con la vida como única manera de conectar con su propia aspiración y deseo artístico. Un binomio que reveló formas alternativas de crear que a día de hoy siguen admiradas, estudiadas y difundidas desde un pequeño pero leal circulo de músicos y melómanos esparcidos por todo el mundo. Son los caballeros del la orden del perro que aúlla a la luna. Una orden que siempre está abierta a nuevos integrantes y de la que tu, a partir de esta lectura, también estás invitado a formar parte.

La verdad se encuentra en una biblia: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.

Vino al mundo como Luis Thomas Hardin, pariente de John Wesley Hardin, el famoso forajido que llenó de terror los viejos territorios del oeste con su pistola hambrienta de sangre y sus bolsillos ávidos de dólares que querían ser quemados en prostíbulos y tabernas. Desde ese lejano paisaje genético, cubierto de ira y redención, llegó nuestro protagonista. Y al refugio de esa babélica auca pistolera, con el pecado pisándole los talones, Luis fue criado por una madre la mayoría de veces ausente y un padre ministro de la iglesia episcopaliana, que lo educó con firmeza en las páginas de la biblia; fraguado en un magnánimo espectro maniqueísta. Una vida llena de viajes, a la estela del furor evangélico de su progenitor y a bordo de una familia desestructurada y oprimida.

A muy pronta edad tuvo su primera contacto con la música cuando su padre le llevó a una reserva india Araphaoe para admirar su particular ritual de la danza del sol. Mientras este intentaba convertir a tantos nativos como podía, su retoño se preocupaba por otras cosas. Yellow Calf, el jefe indio se lo sentó a sus faldas y le enseñó las claves de los endiablados ritmos que sustentaban todo el peso de la ceremonia. Una vivencia que marcaria su futuro artístico para siempre. No en vano en su adultez defendía que el swing americano era una derivada de aquellas primeras matrices rítmicas que ejecutaban hasta el paroxismo los nativos americanos para conectar con sus preciadas deidades.

A parte de esta poderosa experiencia, durante su infancia nunca tuvo en cuenta alguna vocación musical. Era un niño con inquietudes e intereses apartados de la esfera creativa. Pero un trágico acontecimiento cambió su porvenir para siempre. Un 4 de julio, a la edad de 16 años, le explotó en la cara un cartucho de dinamita que se encontró por la calle, dejándolo ciego. Fueron unas circunstancias adversas muy difíciles de afrontar. Acostumbrarse a su discapacidad era un camino complicado, incompatible con la lástima con la que lo trataba su círculo más próximo. En busca de su propia autonomía y huyendo de la almibarada compasión ajena, recaló en una escuela para ciegos en Iowa. Fue allí donde empezó a coquetear con la música. Se introdujo en la ciencia de la composición y aprendió a tocar el piano, la viola y a cantar en el coro. Todo esto le cambió la vida de verdad.

Siguió sus enseñanzas en el conservatorio de Memphis pero se hartó de las rígidas metodologías de la música clásica. Él quería conectar con la vanguardia, elevar su música a arte y decidió que solo una gran capital como Nueva York podía colmar todas aquellas expectativas. Con un préstamo de 60 dólares de su hermana partió hacia la gran manzana, dispuesto a empaparse de su bohemia, a dejarse sacudir por el epicentro artístico del mundo. La ciudad no le pondría las cosas fáciles, pero una cosa estaba clara: una retahíla de nuevas aventuras quemaban en aquel horizonte construido con tenacidad e ilusión.

Sobreviviendo en la Gran Manzana. Los primeros años en New York

Unos periodistas lo entrevistaron en 1945 en su vivienda. La describían del tamaño de un armario y de seguida se percataron de que en esa pequeña habitación estaba la ventana abierta y hacía mucho frio. El músico les advirtió que le gustaba estar en contacto con el cielo y la luz solar. Eso le hacia sentirse vivo. Igualmente se dieron cuenta que no había cama, tan solo un saco de dormir esparcido por las baldosas. Decía que se lo había fabricado él mismo con un poco de lana, porque le gustaba dormir de esa forma; aunque su deseo era poder hacerlo en el tejado, cerca del rocío de las estrellas y de la inmensidad del universo. Ese era Moondog, un ser que algunos calificaban de extravagante y que otros admiraban por su constante búsqueda de libertad y conexión con lo superior, incluso ante esa desafiante existencia dentro de la placenta urbana, ruidosa y oxidada, que era New York.

En sus inicios en la ciudad sobrevivió a base de posar como modelo en la escuela de arte. Un trabajo que le dejaba mucho tiempo y energía para dedicarse a la música, su única y verdadera prioridad. Una de las primeras cosas que hizo fue acudir al Carnegie Hall para ver las actuaciones de Artur Rodzinski. Allí se quedó maravillado con la magia de sus interpretaciones. Hipnotizado por el jugo harmónico y la acústica del lugar, pidió permiso para poder atender a los ensayos. Esa fue una petición que necesitó vencer bastantes resistencias propias de la cotidianidad burocrática. Pero al final su deseo fue concedido y empezó a asistir a los ensayos diariamente durante horas; se acabó convirtiendo en casi uno más de la orquestra, aprendiendo en sincronía con el latido de uno de los corazones musicales del mundo. Hasta Rodzinski le acabó ofreciendo interpretar una de sus composiciones en el Carnagie Hall. Pero lamentablemente nuestro protagonista tuvo que rechazar aquella amable ofrenda; aún no estaba listo para atender tan increíble proposición. Su saber musical necesitaba madurar un poquito más.

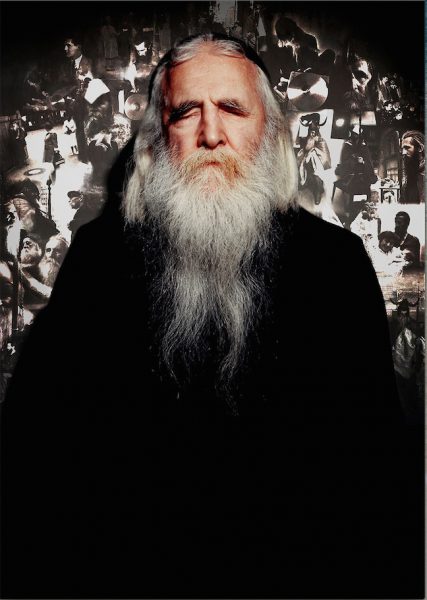

Durante aquel periodo de su vida el músico iba vestido como un monje. Lucia un larga túnica marrón que le dibujaba un aspecto huraño, incluso algo ajado, que coronaba con una larga barba que casi le llegaba al pecho. Una antítesis del arquetipo urbanita neoyorquino que a punto estaba de enfilar los maravillosos años 50. Muchos lo confundían con Jesucristo, pero él no podía soportar esa conexión, después de renegar de su herencia católica y abdicar de una religión que nunca le había ofrecido nada bueno. En aquellos días estaba obsesionado con la cultura nórdica y decidió orquestar un cambio radical de imagen para ahuyentar cualquier paralelismo con Jesucristo. Se puso un casco con cuernos, empuñó una larga lanza afilada y se cubrió todo el cuerpo con un voluminoso conjunto de mantas que caían de sus hombros hacia los pies, abrigados por unas botas de cuero de caña larga hechas a mano.

Una transformación que culminó adoptando un nuevo alter ego: moría para siempre Louis Hardin, un desamparado niño católico del midwest y nacía Moondog, en homenaje a un perro que tuvo de pequeño que solía aullar a la luna. Un inmejorable bautizo vikingo en plena efervescencia urbanita que le convertía en un pequeño dios nórdico del pavimento. Un personaje que sesgaba la uniformidad de esa flamante clase media que empezaba a colonizar las avenidas de aquella inmensa urbe.

El vikingo de la sexta avenida

“Recibí muchas ofertas de personas que dijeron que me ayudarían, pero para ello me obligaban a vestirme de manera convencional. Al final valoré más mi libertad de expresión para vestirme como me daba la gana que avanzar en mi carrera como compositor. Quería hacer lo mío, y no importaba cuando podía afectar a mi futuro musical.” Estas eran las declaraciones de un tipo firme, un personaje casi Socrático, lleno de virtud y estoicidad, que se mostraba incorruptible ante la avalancha de mediocridad que le amenazaba. Se proclamó nuevo rey vikingo del reino de Manhattan, y con ese nuevo estatus solo se centraba en componer, tocar al descubierto y recitar su bellas coplas que creaba durante la madrugada, al amparo de un ejército de lunas. Su vida era dura, pero también pura. Lo hacía a su manera y eso era un absoluto privilegio. El hecho de pagar a alguien para que escribiera sus composiciones en braille y luego las pasara a papel le dejaba muy poco dinero para un apartamento, así que tomó una severa decisión: ahorrarse el cobijo y vivir como un mendigo en los portales de New York.

Pobre pero libre y bajo el espectro de genio renacentista, empezó a diseñar y fabricar sus propios instrumentos. Eran ideados para amoldarse a las complejas reglas de su universo musical que poco a poco se iba expandiendo. El artista consideraba que algunas veces los instrumentos habituales no podían cubrir las necesidades que tenia como compositor y músico, por eso decidió inventar sus propios artefactos, ingeniados para sostener esa música que merodeaba por su cabeza. Todos tenían anómalos nombres, como la Trimba, un instrumento de percusión triangular, el Hüs, uno de cuerda triangular tocado con un arco, el Utsu, un teclado pentatónico de cinco escalas o la Uni, una cítara de siete cuerdas. Todos ellos los desempolvaba y los hacia sonar en la vía pública mientras lo admiraban curiosos transeúntes que no daban crédito a lo que veían. Un tipo que superaba el metro ochenta, vestido como un vikingo, tocando extraños artilugios que parecían más propios de un alquimista que de un músico y que descifraban un corpus sónico tan fascinante como estrafalario. Tan preciso como atropellado.

Un buen día, mientras Moondog ejecutaba su habitual espectáculo callejero, se le acercó Gabriel Oller, propietario de una tienda de instrumentos llamada Spanish Music Center, situada justo al lado de aquel atípico escenario. Gabriel, sentía admiración por su arte y le propuso grabar alguna de sus piezas. Fueron unos discos de 78 revoluciones, editados en el año 49, con los que el músico inició su propia carrera. Poco después empezaron a llegar sus primeras grabaciones importantes, el 10 pulgadas para Epic titulado Moondog and his friends (1954) y sus ya clásicos discos de 1956 para Prestige, Moondog y More Moondog. Aún a día de hoy es difícil entender como Bob Weinstein, capitoste de Prestige, se atrevió a publicar semejantes discos. Uno tenía que ser un inconsciente o un visionario para editar aquellas músicas excéntricas.

Pura vanguardia en llamas alejada de todo sonido establecido, aislada incluso de sus coetáneos más liberados que empezaban a abandonar los blancos preceptos del swing y optaban para acercarse a la afroamericana furia del Be Bop. Su propuesta era absolutamente diferente. Eran conversaciones callejeras al son de átomos percutivos repicados en el resplandor de la soledad, mezclados con músicas delicadas y jazz low fi o como una pieza de Leonard Bernstein puede ser interpretada por una orquestra de veinte gnomos alcoholizados hacinados en un urinario callejero. Parecía un imán en una brújula musical. Fascinantes melodías de fumador de opio que colonizaban el espacio como un gas narcotizante. Llenas de misterio, llenas de belleza, augurios de una carrera que despuntaba desde un absoluto do it your self.

Aunque nadie en el mundo estaba preparado para recibir una música así, su leyenda comenzó a crecer al ralentí, alejada de una crítica que nunca supo como ponerle palabras a aquellas creaciones. Su nombre despuntaba como un punto y aparte de la escena de la ciudad. Su fama empezó a crearle algunos problemas, como por ejemplo cuando tuvo que demandar a Alan Freed, el DJ del rock y de los trapicheos, cuando este utilizó y plagió su apodo para su programa de radio. Alan, sin el permiso del artista, tituló su programa Moondog, The Rock and Roll Show y además utilizó su tema «Moondog Symphony» como sintonía para el programa. En el juicio intervinieron nombres tan ilustres como Igor Stravinsky, Benny Goodman o Artur Rodzinski, que mediaron a favor de Moondog. Al final entre todos consiguieron ganar la demanda. Alan Freed se vio forzado dejar de pinchar la sintonía y a reducir el título de su programa con el definitivo y tajante The Rock & Roll Show.

Superados los percances legales, Moondog se encontraba haciendo equilibrios en una balanza de opuestos: creativamente no paraba de experimentar y evolucionar, pero su que su vida en la intemperie no era nada fácil. Desde su hogar, esa magnífica tribuna que era la esquina de la calle 54 con la sexta avenida, había una distancia enorme entre el personaje y lo efímero de su público. Acariciado por esa huidiza fraternidad que se diseminaba sin avisar. Algunas noches Charlie Parker se acercaba a charlar con él, quien por cierto le propuso hacer un disco juntos, pero su muerte impidió tan embriagador proyecto. En su honor un poco más tarde le dedicó «Bird’s Lament», uno de sus temas más famosos incluido en Moondog.

También en los cincuenta Dizzy Gillespie o hasta Duke Ellington conversaron alguna vez con él. Pero aunque interactuase con tales celebridades, el glamour se le escurría de las manos como una niebla matinal. El alma bohemia de esa individualista metrópoli no empatizaba con su condición de vagabundo. Su realidad era otra: dura, solitaria y fría, donde muchas veces recibía vejaciones y otras humillaciones, abrigado por la áspera dureza del asfalto. La revista Village Voice decidió acudir al rescate y publicó un anuncio que denunciaba la amarga situación del artista a la vez que se hacía un llamamiento a la solidaridad para que alguien pudiera alojarlo. Uno de los que respondieron fue Phillipe Glass que lo invitó a vivir con él y con el que estuvo compartiendo morada durante casi seis meses.

Fue precisamente en esa época, a finales de los sesenta, cuando Moondog alcanzó el cenit de su carrera a través de la publicación de sus dos discos para Columbia. El primero fue titulado otra vez homónimamente y para muchos constituye su gran obra maestra. En él destiló toda la esencia de su arte. Una creación tremendamente humana, epidérmica, que consigue elevar el espíritu del oyente desde la primera ingesta sensorial. Un conjunto de músicas que saben habitar el espacio, que conquistan al oyente, lo afinan, y le devuelven lo mejor de sí mismo. Texturas sonoras con un extraño efecto sanador que emiten vibraciones de pura humanidad, esa que aúna lo racional con lo límbico, la ternura y la frustración, la alegría de la simpleza y la furia de lo desconocido. Moondog con sus composiciones parece una alma vieja gritando a las orejas del universo; sabe conquistar la dimensión ordinaria con un embriagador efecto hipnótico, casi meditativo: una invitación hacia una ascensión de la que solo él conoce los efectos.

En Moondog se ven reflejados la belleza harmónica intrínseca en la tradición occidental, la complejidad rítmica heredada de las tribus nativas americanas y la voluptuosidad heroica de las antiguas marchas militares. Un edén de orquestaciones opíparas llenas de serpenteantes violines seducidos por la ebria belleza de manadas de tubas en celo, derramando desesperación y nostalgia. Acordes sigilosos que comparten su espacio con ritmos que evocan la mística telúrica. Como el mismo artista decía en la contraportada del disco: “Aunque nací en los Estados Unidos, me considero «un europeo en el exilio» porque mi corazón y mi alma están en Europa. Soy un clasicista de corazón, y todo lo concibo de manera clásica: en forma, contenido e interpretación…Siento que tengo un pie plantado en América y otro en Europa, o uno en el presente y otro en el pasado. Rítmicamente, se considera que vivo en el presente, incluso en la vanguardia, mientras que melódica y armónicamente estoy anclado en el pasado. Pero el presente se convierte en el pasado al igual que el futuro se convierte en el presente. Como digo en una de mis letras, hoy es el ayer del mañana, que es el ahora”. Esa dialéctica cuántica entre las diferentes esferas temporales, esa liberación no dual, permanece activa a lo largo de toda la escucha, y de esas notas emana un espeso caudal espiritual que sobrevive tangencial a esas palabras que T.S. Eliott nos brindaba en su poema Burnt Norton cuando clamaba que “solo en el tiempo se conquista el tiempo”.

La resaca de esa gran creación vino aliviada por la publicación en 1971 de Moondog 2, su segundo disco para Columbia, una obra que rebajaba toda la contienda épica de su predecesor y se afirmaba en un viraje hacia canciones mucho más ingenuas, amparadas en la concreción del formato jingle. Composiciones cortas, la mayoría alegres, y casi siempre caleidoscópicas, que siguen aferradas a esa orilla rítmica que Moondog no deja nunca de caminar. Pero esta vez, impera la presencia de partes vocales; pequeños coros de voces femeninas y masculinas que se enraízan hacia la parte amable de la onda sónica. Podríamos definirlo como una especie de góspel lisérgico o canto gregoriano pop, que a través del canon elabora traviesas secuencias polifónicas ideales para enseñar a bailar un vals a un ciempiés. Moondog 2 es muchas veces el reverso de Moondog, una sublime manera de reelaborar la gramática pop y el fugaz efecto de un anuncio televisivo. Músicas de feria, algunas conectadas con ese fondo naïve del villancico, que fraternizan desde la afabilidad y el donaire.

El ansiado exilio. Llega a Europa para quedarse

Su trayectoria dio un vuelco cuando fue invitado a un concierto en Recklinghausen, Alemania, donde se interpretaban algunas de sus obras más selectas. Después del evento se quedó una temporada más y, fiel a su estilo de vida decidió seguir tocando en la calle con su atuendo vikingo. Allí fue rescatado por Ilona Goebel que quedó absolutamente fascinada por su música, sus poesías y su autenticidad. Lo invitó a vivir con su familia en Oer-Erkenschwick y con el tiempo acabaría siendo su mánager, asistente y responsable de su catálogo musical, además de la única persona capaz de disuadirle para dejar su vida como mendigo. A partir de aquel momento su casco y su lanza ya no fueron necesarios. La hospitalidad de la vieja Europa, igual que había hecho con otros jazzman americanos como Bud Powell en Paris o Dexter Gordon en Noruega, le daba una segunda oportunidad y le ofrecía un trato mucho más cálido, tierno, comprensivo y amistoso.

Tutelada por Ilona, su cerrera experimentó una transformación brutal al abrigo del calor de un hogar. Al fin pudo disfrutar de una vida acomodada y segura que le permitió focalizarse en su tarea compositiva. Su evolución en sus años europeos fue majestuosa. Progresivamente se fue alejando de su pasado forjado en la calle y se refugió en el ensayo de constructos improbables. Un trasvase que no parecía importarle a esa Europa agradecida que lo admiraba por lo que era y por lo que había sido y estaba decidida a premiar su talento y su especulación artística. Un Moondog sorprendido declaraba: “Estoy logrando un éxito mayor aquí que el que nunca logré en los Estados Unidos. Está creciendo cada día. Por ejemplo ayer en Zurich, hubo un show de dos horas dedicado a mi música. Además estoy consiguiendo mucha atención de periódicos como el Spiegel y Die Zeit y otra revistas importantes. Recibo innumerables críticas favorables. Quiero decir, parecen amarme por alguna razón. Para ellos no hago nada malo. No tengo muy claro si esta situación es del todo real.”

Otra muestra de su éxito fue la invitación que recibió de Elvis Costello para tocar en el Meltdown festival en Londres en el año 95, donde las crónicas fueron extraordinarias y describían un publico conmovido por una experiencia de alto contenido emocional. Fue un concierto basado en su disco Sax Pax For Sax que un año antes había grabado con la London Saxophonic y había recogido grandes críticas llegando a la posición 22 del Billboard.

Este éxito, lejos de amedrentarlo, lo radicalizó un poco más, empujando su música hacia lugares más inaccesibles, experimentales e iluminados. Durante estos años trabajó en su teoría tonal y ahondó en la técnica del contrapunto. Su pieza «Cosmos I and II» era una serie de ocho cánones, cada una con 1250 compases de largo, que requería mil músicos y nueve horas para interpretarla entera. Igual de importante y extravagante fue su pieza «The Creation», en la que estuvo trabajando durante 20 años. Era una obra basada en los 9 primeros harmónicos, tal como explicaba con sus propias palabras : “Ese es mi mayor proyecto. Lo creas o no, he descubierto que, quienquiera que haya creado el universo, dejó un mensaje en los primeros nueve armónicos, o dicho de otra manera: ellos son el mensaje. Descubrí que podía desarrollar estos nueve armónicos utilizando una serie de secuencias disminuidas, creando una estructura piramidal. Y es ahí donde me di cuenta de que residía el mensaje secreto. Quien creó el universo está compartiendo con nosotros su estructura secreta.

En otras palabras, prueba el principio de contracción y expansión. Pero los científicos a los que les he enviado mi teoría no responden. Tienen miedo de descubrir tanto si está bien como si está mal, o se sienten amenazados porque, si aceptan esto, anularía innumerables teorías y conjeturas de la ciencia. ¿Cómo podrías enviar un mensaje que nunca podría ser destruido? Solo en ondas sonoras. Las ondas son indestructibles. Donde quiera que haya un planeta que tenga atmósfera, estos harmónicos podrían escucharse. Incluso en nuestra propia galaxia puede haber algunos planetas que puedan tener una atmósfera, y puede haber criaturas vivas capaces de descubrir este mensaje. Si esto se acepta alguna vez, es el descubrimiento más grande que haya hecho la humanidad. Respeta nuestra inteligencia lo suficiente como para pensar que deberíamos compartir el conocimiento de la estructura interna del universo. Y está ahí por todas partes. Los científicos están buscando en los telescopios y microscopios, y no se dan cuenta de que esto está aquí, aquí mismo. El secreto está en nuestro alrededor, y nadie lo reconoce.

En 1999, a la edad de 83 años Moondog falleció en la ciudad de Münster. Dejó una impronta musical imposible de calcular, una innumerable colección de piezas inacabadas y algunas pendientes de estrenar y epígonos ilustres como Mars Volta o Portishead han reconocido su influencia como básica. Pero más allá de todo esto, detrás del telón de la eternidad, su alma divaga en ese cosmos al que tanto tiempo dedicó. Su música es una suerte de médium que nos conecta con el enigma de lo no dual, la poderosa totalidad de lo inabarcable. Lo imagino arrebujado por ese secreto, repasando notas al lado de ese demiurgo con el que tantas ocasiones soñó. No hay duda de que en este preciso momento nos está mandando ondas encriptadas para que podamos descubrir la llave secreta de este universo que nos abraza. Y es todo tan evidente, que a veces incluso se desespera. Porque está muy cerca, tan cerca que cuando le hablas te escucha.

Texto: Andreu Cunill Clares