El año 1994 habría sido una mierda si no llega a ser por la sala Revolver y por Pepe Ugena y los conciertos que montaba en Madrid con su tienda Record Runner. Yo tenía 15 años y en aquella época mis santos padres sufrían de un alienígena pavor hacia los bolos ratoneros, las crestas, la madrugada y los monopatines. Los fines de semana me dejaban salir hasta las diez, sin excepciones. Record Runner montaba sus bolos en Revolver a partir de las doce. Los carteles que apilaban eran épicos: D.O.A., Youth Brigade, Bum, ALL, Gas Huffer… Yo no podía quedarme en casa con aquel panorama. Por suerte, ese año me pusieron un corsé para corregir mi escoliosis. El armatoste era una tortura pero estaba hecho a medida, así que decidí rellenarlo con almohadas para crear un muñeco de mi tamaño y taparlo con el edredón para escaparme de casa después de las once y así poder llegar a los conciertos.

Cuando mis padres se empezaban a adormilar en el salón, yo colocaba el grotesco pelele en la piltra y me las piraba. Cerraba la puerta con cuidado y a partir de ahí la noche se desplegaba delante de mis narices, dándome la bienvenida y acompañándome hasta la calle del Revolver. Entraba en la sala con un carné de mi hermano, que tenía 19 años por aquel entonces. Al portero se la sudaba. Eran otros tiempos; supongo que mejores.

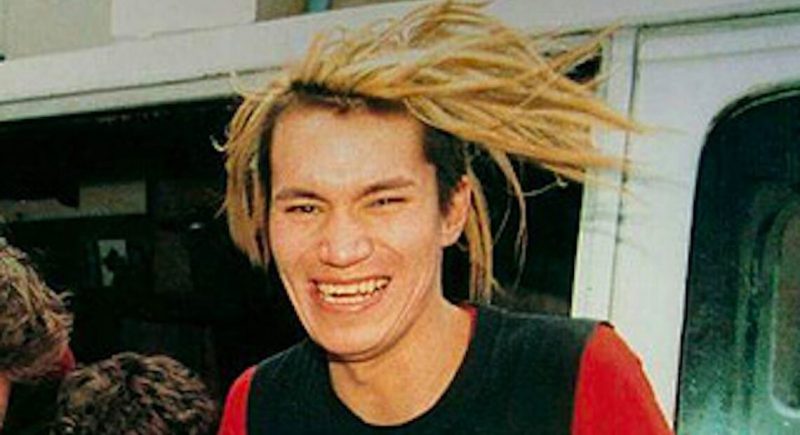

El ritual del muñeco y la fuga se convirtió en algo habitual de las noches de concierto y fue el que precedió al bolo que dieron SNFU en abril del 94. Me había comprado If You Swear You’ll Catch No Fish en el puesto de Fobia del Rastro de Madrid y me esperaba cualquier cosa. Pero lo que vi fue de todo menos cualquier cosa. Mr. Chi Pig apareció en el escenario poseído por ese demonio que habita en las furgonetas de las bandas famélicas que surcan la carretera sin sacar un pavo a su nombre. Tras acoplarse la banda a sus amplis, la música explotó y nos absorbió hacia un éxtasis punk en el que los sueños subterráneos de nuestra juventud parecían hacerse realidad. Chi Pig sacudía la cabeza como una sierra radial, saltaba de una esquina a otra, sacaba juguetes del bombo, pistolas de agua, muñecas, espadas de plástico, se golpeaba en la cara, rezaba al vacío, nos señalaba, se señalaba, saltaba un metro por encima de la batería y se abalanzaba por encima del público.

Entonaba a la perfección, estaba poseído por una locura que convertía su hardcore punk en arte. El micrófono era un bolo en manos de un malabarista, su cabeza oscilaba como un hacha talando árboles, sus piernas mecanizaban sus músculos al ritmo de cada acorde. Nosotros flotábamos entre el pogo y el mosh, extasiados en juventud y en el placer del virginal descubrimiento frente a lo desconocido. Viendo aquel espectáculo el mundo se revelaba como algo mucho más expansivo, trascendental, decisivo y brutal que nada de lo que hubiéramos vivido hasta entonces. Al acabar el bolo, Mr. Chi Pig me firmó la lista de canciones y estuvo hablando con nosotros mientras se nos salían los ojos de las órbitas. Éramos adolescentes fugados de lo cotidiano, poseídos por el ruido de unos héroes a los que nadie parecía adorar. La madrugada y el hardcore eran nuestro manglar.

Sigo conservando el autógrafo del maestro Mr. Chi Pig. Aquella noche fue definitiva en mi vida. Ya lo escribí en algún sitio, o lo dije en algún bar: hay gente que pensó en ser cantante después de ver a Elvis o a Mick Jagger. Yo quise serlo desde que vi a Mr. Chi Pig comandando a SNFU. Recuerdo cada uno de sus movimientos como si mi cerebro fuera una cámara de vídeo: su agilidad, su mirada, todo en él comunicaba el deseo de trascender, de hacerlo a través del ruido para llevarnos con él a ese “otro sitio” en el que la frustración encuentra alivio y la distorsión se convierte en equilibrio. Mr. Chi Pig, nunca lo sabrás, pero siempre que cojo un micro me acuerdo de ti e intento, como me enseñaste, navegar desde el caos hasta el idilio.

Texto: Rafa Suñén