El verano de 1981, AC/DC encabezaron el festival Monsters of Rock en Donington Park, Inglaterra. El precipitadamente jubilado Brian Johnson ocupaba el puesto del fallecido Bon Scott, como hoy Axl Rose suplanta el suyo. Un joven crítico musical asistió al evento… y vivió para contarlo.

‘’Cuando el teléfono de la habitación 624 del Novotel estratégicamente situado al borde de la autopista que lleva a Nottingham comenzó a atizarme los sesos, yo no era responsable ni de un diez por ciento de mis actos. ‘iBuenos días!, son las diez de la mañana…’. La mágica frase, agradablemente pronunciada por una voz sin rostro, consiguió devolverme a este mundo, si no por completo, sí en la medida suficiente como para que alargase el brazo y oprimiera todos los interruptores que se me pusieron a tiro. Lámparas, radio, televisión, todo parecía estar diabólicamente conjuntado para impedir que mis párpados cayeran y mi mente se oscureciera de nuevo. Una ducha fría hizo el resto. Me disponía a presenciar una gran fiesta metálica al aire libre, una celebración veraniega donde iba a vivir en propia piel los ritos paganos de la gran ceremonia heavy, música medieval y siniestra para períodos oscuros de la historia’’.

Así arranca el reportaje que publicaba la revista Rock Espezial en su número 2, octubre de 1981. No ha llovido ni nada. Yo era entonces un pardillo que daba sus primeros pasos en el negocio del rock, un proyecto de periodista musical —ingenuamente gonzo, a juzgar por el ridículo tono Hunter S. Thompson del artículo— que todavía no acababa de creerse aquella bonanza de vinilos promocionales, entradas de conciertos y pantagruélicas barras libres, acceso a los artistas que pasmaban a la juventud y… billetes de avión costeados por las todopoderosas discográficas. Fue el añorado Carlos Juan Casado, ejecutivo primero de Ariola y luego de Hispavox, quien me hizo sentir cómodo en aquel convoy de plumíferos y radiofonistas que había partido de Barajas con destino a Gatwick y, tras una breve estancia en Londres, recorrió en furgoneta las doscientas millas hasta las cercanías de Nottingham, donde tendría lugar el festival Monsters of Rock, en tierras del castillo de Donington, reconvertidas en circuito de Fórmula 1 y, un día al año, descampado heavy.

Aquella tropa incluía a varios pesos pesados de la época —Joaquín Luqui, Jordi Sierra i Fabra, Mariscal Romero, Paco Pérez Bryan ‘’El Búho’’ y su chica, una entonces desconocida Luz Casal— y a novatos como yo mismo. Por aquello del regionalismo, la primera noche en Londres me tocó compartir habitación con el maestro Sierra i Fabra. El buen hombre no desatendía su ocupación principal ni cuando iba al baño: tanto en los trayectos por carretera como en el hotel, seguía redactando a bolígrafo su próximo libro, otra ‘’historia del rock’’ que pusiese al día las que ya había editado para solaz de los ibéricos aficionados que en aquella época solo disponían de enterados como él para hacerse una —vaga, mística— idea del tinglado.

Enseguida me sorprendí al ver que, aquel menesteroso escriba catalán con pinta de George Harrison, se limitaba a ir copiando sus nuevos textos de unos libros de bolsillo escritos por él mismo y publicados años antes. Le pregunté si aquella era la única documentación que iba a informar su nueva obra divulgativa y, perplejo ante lo baladí de mi interrogación, respondió afirmativamente. Cuando a continuación me interesé por su labor amanuense —el Bic seguía rayando las hojas de una libreta de espiral mientras hablábamos— y pregunté si aquello era un borrador o la versión definitiva, respondió condescendiente que él nunca corregía sus textos, que por algo las editoriales tenían correctores. Fue una de aquellas clases magistrales —al revés te lo digo para que me entiendas— que marcan profesionalmente. Aquella misma noche propuse cambiarme de habitación y compartirla con un joven y corpulento locutor de una emisora de Bilbao al que le iba la fiesta, no la escritura compulsiva. El ínclito Sierra i Fabra, que pernoctó con un simpático directivo murciano de los 40 Principales, no volvió a dirigirme la palabra en todo el viaje.

Tachuelas, badges y parches

Tachuelas, badges y parches

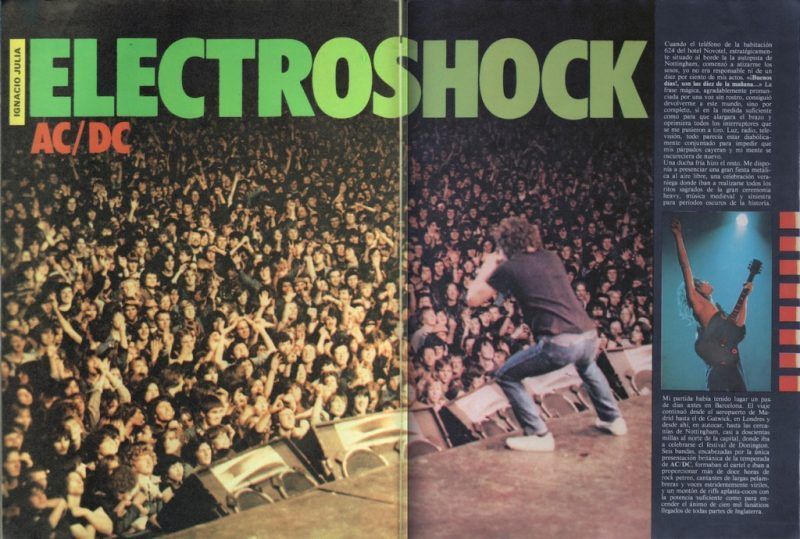

Estamos ya en Donington Park. El cartel de aquel 22 de agosto era de aupa si habías ignorado totalmente el advenimiento punk y seguías currando en la fábrica, chupando pintas a galones y escuchando rock duro de toda la vida. Seis bandas, encabezadas por la única aparición británica aquel año 1981 de AC/DC, iban a protagonizar —según escribí— ‘’más de doce horas de rock pétreo, cantantes de largas pelambreras y voces estridentemente viriles, y un montón de riffs aplastacocos con la potencia suficiente como para encender el ánimo de cien mil fanáticos llegados de todas partes de Gran Bretaña’’.

El día prometía, ejem… Había amanecido bajo un cielo encapotado y empezaba a lloviznar mientras desayunaba en el restaurante del Novotel, a poca distancia de la mesa donde Buck Dharma y Albert Bouchard de Blue Öyster Cult daban buena cuenta de cafés y huevos con jamón. Durante la media hora escasa que duró el trayecto en automóvil hasta el backstage del festival me entretuve imaginando que obligaba al conductor a que me llevase a un concierto de New Order o al cine más cercano donde pusiesen Raiders of the Lost Ark, primera aventura de Indiana Jones que aún no había llegado a nuestro país. Era en cualquier caso demasiado tarde para echarse atrás. Tras sortear un sinfín de carreteras comarcales y superar varios controles habíamos logrado aparcar detrás del enorme escenario. Varias carpas gigantescas acogían salas de cortesía donde fluían el vino del Rín y el whisky escocés, abundaban los canapés y el roast beef. A tope de amor y lujo, como cantarían años después los hoy injustamente olvidados Tritón.

‘’Faltaban pocos minutos para la una del mediodía —releo en mi gacetilla— y el lugar ya había sido ocupado por más de sesenta mil heavy metal freaks dispuestos a todo por sus bandas, incluso a soportar alegremente la molesta llovizna que caía sobre Donington y alrededores. La mayoría de esos facinerosos del heavy no pasaban de los veinte añitos, muchos incluso parecían estar por debajo de los quince, pero sabían muy bien cómo vestir el uniforme que les iba a transformar en una masa vociferante, ante un monumental escenario preparado para servir de plataforma de lanzamiento a seis grupos sin piedad. Chaquetas de motora, cuero negro, melenas grasientas, tejanos pichicateados, botas todo terreno y, naturalmente, el abundante surtido de tachuelas, badges y parches que soportasen sus espaldas. AC/DC, Motörhead, Iron Maiden, Whitesnake, Black Sabbath y demás variantes posibles del renacimiento de un estilo que parecía desaparecido, pero ha logrado resurgir desde los primigenios lodos de la industria discográfica’’.

Les tocó abrir a los británicos More, tercera división de la Nueva Ola del Heavy Metal, presentando su primer álbum. Su líder Paul Mario Day había cantado en una primera encarnación de Iron Maiden, pero aquel sonido tosco y las divagaciones guitarreras no lograron despertar al público bajo la inclemente lluvia. Les siguieron Blackfoot, norteamericanos con dos emplumados cherokees en sus filas, a quienes me tocó entrevistar —sin haber escuchado una sola nota de su música— al ser reclutado por una afanosa promocionera de Atlantic. La mujer estaba de muy buen ver, no podía negarme. El público finalmente reaccionó ante aquel revival del entonces en declive rock sureño —no como ahora, ¿eh?—, pero el boogie setentero tampoco era mi vaina, ya me conoces.

Si no me equivoco fue durante la primera actuación verdaderamente estimulante del evento cuando decidí que había llegado el momento de ingerir el secante lisérgico que me había traído oculto en un repliegue de la cartera desde Barcelona. Resto de algún finde exultante, servía de paliativo a la imposibilidad de entrar con hashis en Reino Unido, más en una época en que aterrizar desde España levantaba lógicos recelos entre la policía de aduanas de su Majestad. Que nos trataban como ahora nosotros a magrebíes y sirios, vaya. Precavido, no fuera a darme un subidón en plena masacre auditiva de AC/DC, sugerí a Luz Casal, que en aquel momento estaba a mi lado en la plataforma lateral elevada sobre el escenario desde donde los invitados videábamos la acción, que se partiese el secante conmigo. Accedió… y no hemos vuelto a vernos desde entonces.

Tras los dos primeros grupos, mi lozana crónica anuncia que ‘’el día seguía igual de gris. Hasta que aparecen en escena nada más y nada menos que Slade, horteras entre los horteras, que —ironías de la vida— se ponen a tocar furibundos, y atrozmente ataviados, la primera música soportable del día. Dura, chicletera, chillona y falaz, pero con un sentimiento festivo que consiguió aplacar la lluvia y poner a tono a una audiencia que seguía aumentando por minuto. «Cum Feel the Noize», «We’ll Bring the House Down» y una terrible versión del «Born to Be Wild» de Steppenwolf, pusieron punto final a la primera actuación verdaderamente pop de la tarde, un espectáculo que hubiera hecho las delicias de Joey Ramone. Basura plástica servida con atorrante descarga decibélica’’.

Blue Öyster Cult, banda neoyorquina —un plus entre tanto sajón— en la que confiaba por haber escuchado sus discos y leído la reseña de su concierto en l’Aliança del Poble Nou firmada por Oriol Llopis, me decepcionaron: ‘’Es cierto que su historia no encaja en los obtusos esquemas del heavy metal británico. El público los recibió con ganas, también con reparos, y ellos pasaron de todo y no se esforzaron por calentarse. Su actuación fue fría, casi gélida, pero con un toque de distinción —ropa de calle y cortes de pelo civilizados— que nadie había tenido hasta ese momento. Allen Lanier, teclista del grupo y ex novio de Patti Smith, protagonizó el único momento lírico del festival, introduciendo una balada con un solo de piano eléctrico. Como última baza jugaron la carta Jim Morrison concluyendo su actuación con una dinamitera recreación de «Roadhouse Blues» que provocó una intensa lluvia de cerveza sobre las tablas. Ya sabes: Al levantarme esta mañana fui y me pillé una birra…’’.

Blue Öyster Cult, banda neoyorquina —un plus entre tanto sajón— en la que confiaba por haber escuchado sus discos y leído la reseña de su concierto en l’Aliança del Poble Nou firmada por Oriol Llopis, me decepcionaron: ‘’Es cierto que su historia no encaja en los obtusos esquemas del heavy metal británico. El público los recibió con ganas, también con reparos, y ellos pasaron de todo y no se esforzaron por calentarse. Su actuación fue fría, casi gélida, pero con un toque de distinción —ropa de calle y cortes de pelo civilizados— que nadie había tenido hasta ese momento. Allen Lanier, teclista del grupo y ex novio de Patti Smith, protagonizó el único momento lírico del festival, introduciendo una balada con un solo de piano eléctrico. Como última baza jugaron la carta Jim Morrison concluyendo su actuación con una dinamitera recreación de «Roadhouse Blues» que provocó una intensa lluvia de cerveza sobre las tablas. Ya sabes: Al levantarme esta mañana fui y me pillé una birra…’’.

La meteorología importunaba antipática cuando a las siete de la tarde los roadies se afanaban preparando el escenario para Whitesnake, segundo grupo en importancia del cartel. El público debía rozar ya el centenar de miles y el horario de los teloneros había caducado. Miles de brazos al aire reciben jubilosamente a la banda de Jon Lord y David Coverdale, que inician su pase con un sonido infinitamente mejor que el de sus antecesores, cosas de la jerarquía rocanrolera. Recuerdo a Micky Moody como el guitarrista más articulado de la jornada. Cuarentón y circunspecto, Lord se concentraba en sus teclados, dando fuelle a la música del pálido ofidio, mientras que Coverdale pudo ondear su melena al viento y regalarnos los oídos con sus gorgoritos ritmanbluseros, posando machito —su espigada novia del momento le esperaba detrás de los amplificadores para enjugarle el sudor— y realizando absurdos malabarismos con el soporte del micro. Caía la noche y Whitesnake gozaban del vociferante beneplácito de aquella turba colosal sin duda formada por descendientes de quienes hundieron la Armada Invencible, ofreciendo un bis tras otro para hacerse imborrables cuando por fin los australianos dieran el campanazo.

Sangría contra la resaca

‘’Las campanadas suenan por los altavoces y un par de potentes focos se disparan en la oscuridad hasta fijarse en la campana del infierno, que inicia su descenso sobre el escenario’’, detalla mi informe. ‘’Brian Johnson entra en escena, martillo en mano. Y la campana marca el ritmo que poco después seguirá la guitarra áspera y contenida de Angus Young. La imponente sección rítmica formada por Malcolm Young, Cliff Williams y Phil Rudd, hará el resto. Transitamos por la autopista infernal de una de las pocas bandas de heavy metal tolerables. «Hell’s Bells», «Girls Got Rhythm», «Back in Black» y otras piezas básicas del repertorio AC/DC son desgranadas con la misma energía y potencia con que fueron presentadas, la pasada temporada, al público español. El espectáculo tuvo pocas variaciones con respecto a aquellos conciertos. Angus representó una vez más su papelito de colegial pirado por la electricidad, de Makoki al estilo británico, y coronó su habitual strip-tease mostrando las nalgas a un público que para entonces ya había enloquecido bajo el poderío de los australianos’’.

Curioso leer que, la segunda vez que vi a AC/DC, ya me parecieron reiterativos. La primera fue su debut en territorio español: 15 de enero de 1981, Palacio de Deportes, Barcelona. Antes les había conocido personalmente, durante la rueda de prensa que ofrecieron en el hotel Miguel Angel de Madrid, en su primera visita a España, el 10 de febrero de 1980. El día antes habían grabado un playback televisivo para el psicotrónico Aplauso. Compareció la banda, pero no Bon Scott, disculpado por sus compañeros que contaron sin pudor los excesos alcohólicos de la noche anterior. Vuelan las primeras preguntas y transcurren los minutos hasta que, sorpresa, se abre la puerta del salón y entra un sonriente y jactancioso Bon con una jarra de sangría en mano. ¡Menuda medicina contra la resaca!, pensé. Se unió a la charla irradiando simpatía, un tío auténtico. Nueve días después moría en Londres tras una fatídica borrachera: la cita madrileña sería su última aparición pública.

‘’La zona para invitados aparecía ya desierta’’, finaliza mi crónica. ‘’Un último whisky mientras esperábamos audiencia con los australianos. Un grupo de japoneses, como de costumbre, se nos había adelantado. Cuando salieron de los camerinos —bajitos, amarillos y cargados de cámaras fotográficas— llegó el turno de los españoles. Cinco minutos junto a las nuevas superestrellas, el tiempo necesario para entregarles un disco de oro —por la venta en España de más de cincuenta mil ejemplares de Back in Black—, hacerles unas cuantas fotos y dejar que nos cantasen eso tan gracioso… ¡Que viva España!’’.

Coda final

De aquella expedición recuerdo, además de la asistencia a mi primer macrofestival pues aquí solo teníamos el provinciano Canet Rock y similares, a los queridos colegas con los que viajé. Miedito daba toparse con un embebido Joaquín Luqui, que deambulaba cual zombi de electrificada pelambrera, apenas camuflando una coronilla desierta, por los pasillos de los expositores de las gasolineras donde repostábamos en ruta a Donington. En Oxford Street me crucé con un fogoso Mariscal Romero, escoltado por dos guapas españolitas que se había encontrado casualmente. Marchaba con aires de conquistador que se come Londres a zancadas, como en una dinámica caricatura de Gilbert Shelton. En la audiencia con AC/DC él se erigió voluntariamente en el centro indiscutible de la ceremonia, ¡cómo no! Creo que fue quien les hizo entrega del dichoso disco de oro.

Finalmente vimos con Carlos Juan Casado Raiders of the Lost Ark en un cine de Leicester Square y, en su visita profesional a las oficinas londinenses de WEA, no se olvidó de mis peticiones: ejemplares del segundo elepé de Pretenders y del Pirates de Rickie Lee Jones, recién publicados. Era evidente que lo mío no era el heavy. Demasiado finolis, que diría el Tío Modes. Kerrrang!

Texto: Ignacio Julià. Publicado en Ruta 66 nº 338, junio de 2016.